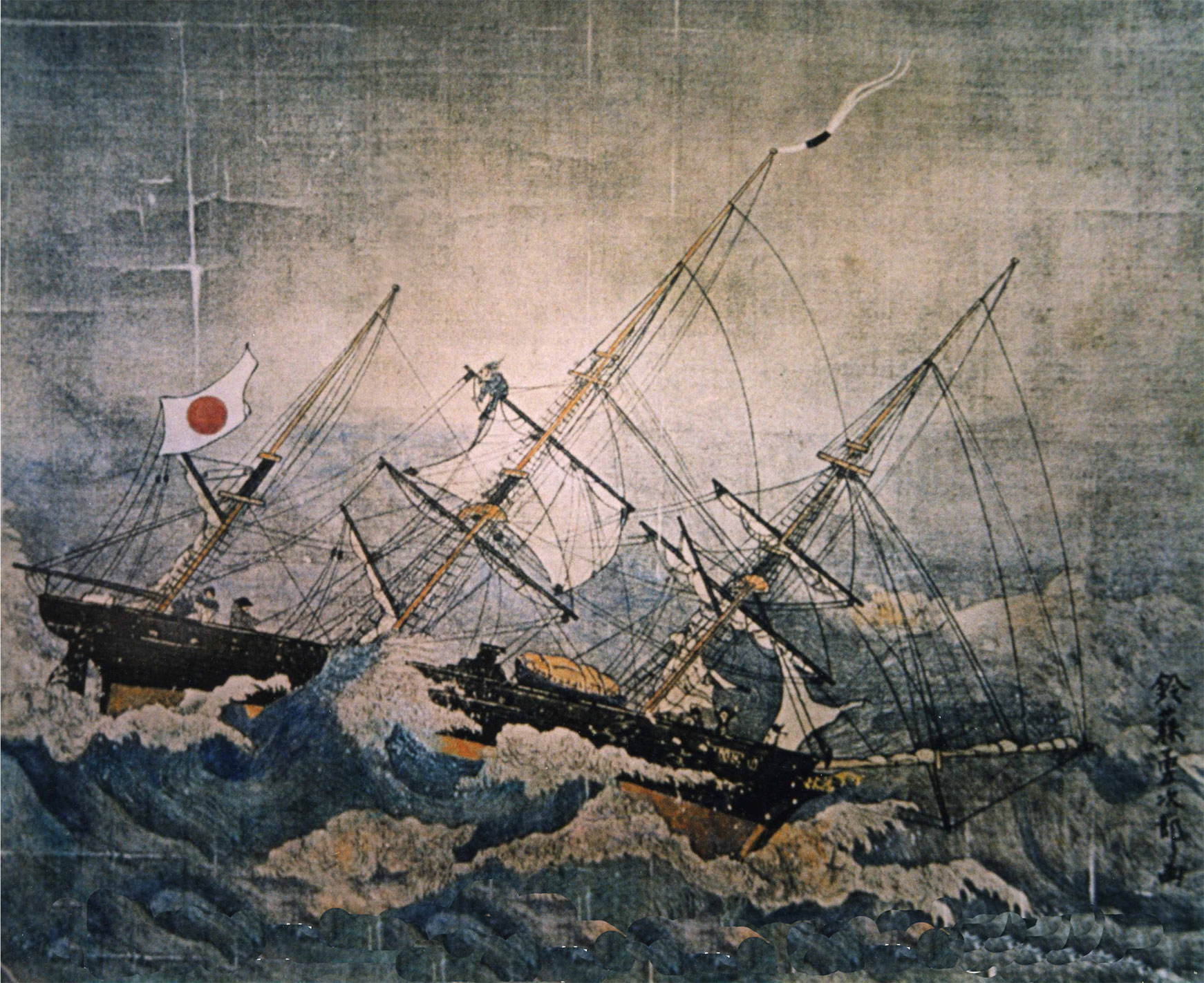

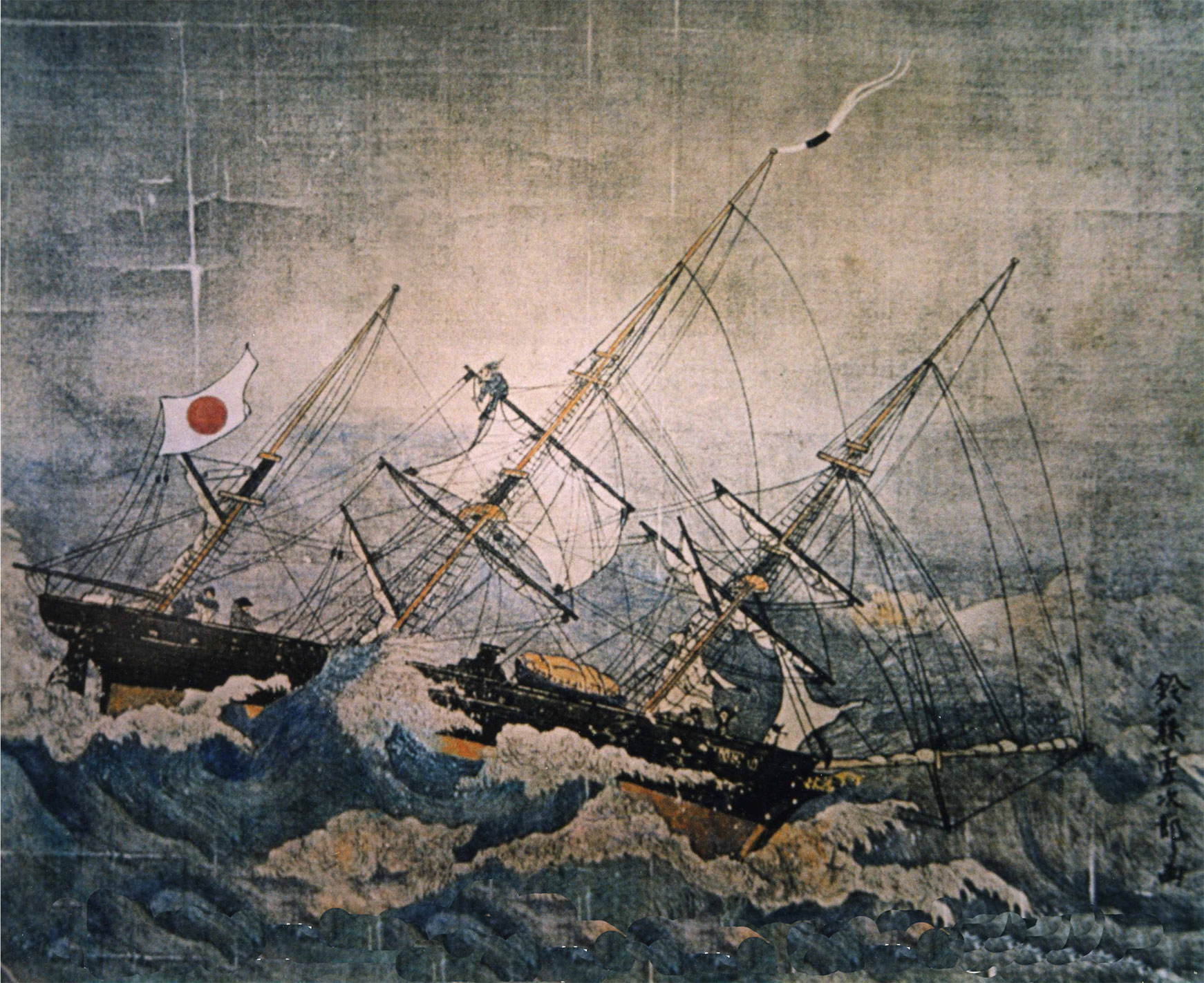

1857年にオランダで建造された咸臨丸は、安政7(1860)年に幕府遣米使節の護衛随伴艦として。

木村摂津守・勝海舟・小野友五郎・中濱万次郎ら96名が乗組み、米海軍人11名の支援を受けながら

37日を要して太平洋横断を果たしました。復路は日本人だけの操船で帰国する偉業を成し遂げ

幕末動乱期に日本近代化の歴史的象徴として活躍しました。

戊辰戦争が起こり、江戸湾から脱出した榎本武揚率いる幕府艦隊の咸臨丸は、

房総沖で遭遇した暴風雨で大破・漂流し、艦隊から離脱してしまいました。

寄港先の清水では降伏したにもかかわらず攻撃されて討幕軍に拿捕され、多くの乗組員が犠牲に

なりました。

戊辰戦争終結後の咸臨丸は、明治政府開拓使の輸送船として蝦夷地への官物輸送で活躍しました。

蝦夷地移住支援で仙台湾の寒風沢から仙台藩白石城片倉小十郎家臣団を乗せた咸臨丸は、

寄港先の函館から小樽へ向かう途中、明治4年9月20日(1871年11月2日)に

木古内町のサラキ岬沖座礁沈没し14年の生涯を閉じました。

怒涛の幕末維新を背景に栄光と悲劇の運命をたどった咸臨丸は

今もサラキ岬沖で静かに眠っています。 【咸臨丸子孫の会】

咸臨丸難航図【鈴藤勇次郎画】は、咸臨丸子孫の会の久能氏(曾孫)の許可を得て掲載しております